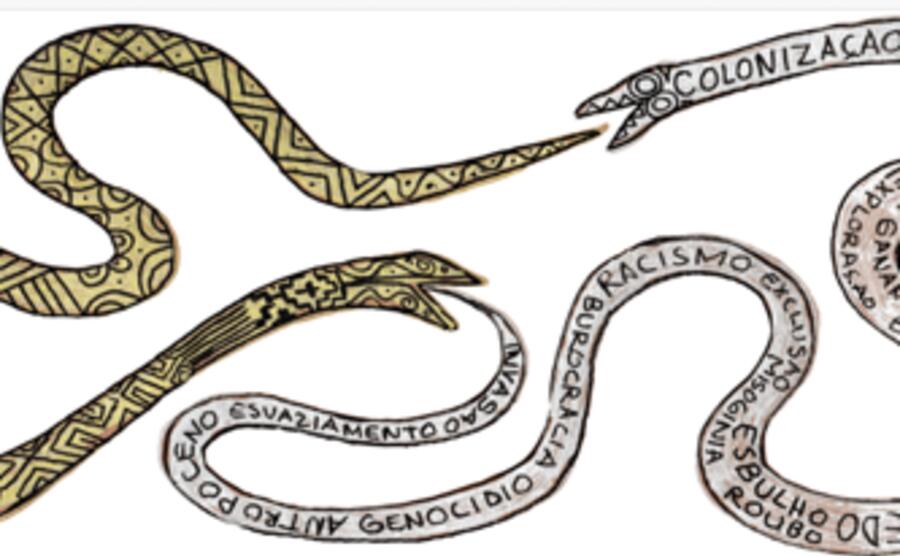

Colloque LÍNGUAS INDÍGENAS DA AMÉRICA DO SUL: MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO

Fondé en 1960 par Claude Lévi-Strauss, le LAS (UMR 7130 CNRS/Collège de France/EHESS/EPHE) a toujours eu une vocation généraliste et tous les grands thèmes de l’ethnologie et de l’anthropologie sociale y sont traités. Les recherches qui y sont menées concernent la plupart des régions du globe.

Claudine Karlin Nejma Goutas Aline Averbouh Carole Ferret

L'Herne

Laurent Barry Françoise Zonabend

Que sais-je